【トピックス】

発電菌の基礎と応用

上岡永佳、渡邉一哉

東薬大院・生命科学、東薬大院・生命科学

1.はじめに

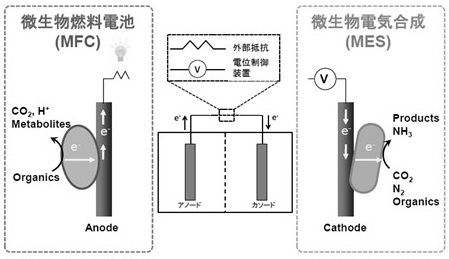

近年、外界と電気化学的相互作用をする微生物 (電気化学活性菌) が注目を集めており、“発電菌” はその一種である1)。発電菌とは、細胞外に電子を放出し、発電する微生物である。微生物電気化学システム (bioelectrochemical system、BES、図1) において発電菌は、有機物を酸化分解した際に生成される電子を高電位のアノード電極に放出し、発電する。一方発電菌は、低電位のカソード電極から電子を受け取り、還元力として自身の生育に利用することもできる。このような場合は、発電菌ではなく、電気合成菌と呼ばれる場合もある。微生物が発電するという現象が知られるようになり20年近く経つが、今までに発電機構の解明や発電菌を利用するプロセスの開発などに関する多くの研究がなされてきている。特に、モデル発電菌であるShewanella oneidensis2)やGeobacter sulfurreducens3)を用いた研究が精力的に行われ、発電菌の特性や発電機構が明らかにされてきた。一方これらの微生物を応用した発電システムである微生物燃料電池 (microbial fuel cell, MFC) や電気を利用した物質生産システムである微生物電気合成 (microbial electrosynthesis, MES) は、新たなバイオプロセスとして社会から広く注目されている4)。さらに、土壌微生物が電流を介して電気エネルギーをやり取りする電気共生現象が発見され5)、電気的相互作用が微生物生態系の形成や維持においても重要と考えられるようになっている。本稿では、学術的だけでなく産業的にも注目されている発電菌の特徴や応用技術について概説する。

図1 微生物電気化学システムにおける発電菌の役割

2.発電菌とは

2-1 発電菌はなぜ発電するのか

講演会や展示会でよく「発電菌にとって発電する意義は何か」という質問をいただく。G. sulfurreducensやS. oneidensisなどの発電菌に関して言えば、発電とは “電極を用いた呼吸” である。我々が行う酸素呼吸では、異化代謝で発生した還元力により酸素を還元することによりエネルギーを獲得する。一方発電菌は、還元力を酸素の代わりに細胞外の電極に伝達することで生育する。G. sulfurreducensやS. oneidensisは多様な呼吸能をもつ金属還元細菌として当初単離され、その後の研究により発電できることが示された2,3)。つまり、発電能 (細胞外に電子伝達する能力) は、細胞外の固体金属を用いて呼吸するための能力として進化したものと考えられる。ただし、すべての金属還元細菌が発電能を持つわけではなく、またその逆にすべての発電菌が金属還元能を持つわけではないと考えられている。

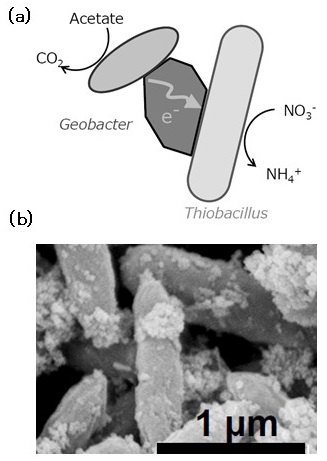

一方土壌細菌における電気共生の発見5)は、環境中での発電菌の生態に関する非常に有用な知見を提供している。図2に示す例では、酢酸を酸化分解できるが硝酸還元できないGeobacterと酢酸を分解できないが硝酸還元できるThiobacillusの混合培養において、マグネタイトの導電性微粒子を添加することで種間電子伝達 (Interspecies electron transfer, IET) が促進されることが示された5)。環境中で微生物は、導電性粒子5)や導電性繊毛6)などを介して異種細胞間で電子のやり取りしており、図2の場合は電子を渡す細菌 (Geobacter) は発電菌と言える。これらの研究の成果は、発電する能力は環境中に普遍的に存在することを示唆している。

![]()

2-2 発電菌の電流生成機構

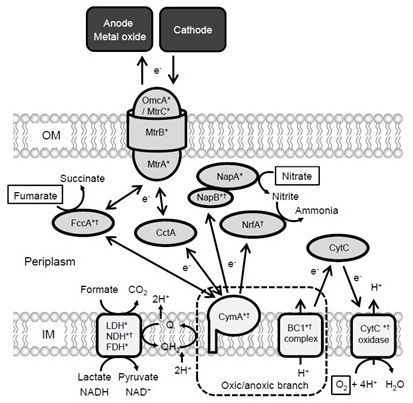

ここでは、全ゲノムが公開されており、電流生成経路やその発現制御機構の概要が明らかになっているS. oneidensis MR-1株について説明する。本株は、元来固体金属を還元するための電子伝達経路を介して電極に電子を伝達しており、これは細胞外電子伝達 (Extracellular electron transfer, EET) 経路と呼ばれている2)。本株のEET経路は複数の導電性シトクロムタンパク質から構成され、Mtr経路とも呼ばれる (図3)。電子供与体となる有機物の酸化分解 (異化代謝) により生成された電子は内膜のキノンプールを介し、内膜にアンカーされたペリプラズムタンパク質であるCymAに渡り、次にCymAからペリプラズム内の可溶性シトクロムcを経由してMtrAに受け渡される。MtrAは外膜内側に位置しており、MtrB、MtrCとともに複合体を形成している。最終的に電子は、末端レダクターゼであるOmcAとMtrCを介して細胞外の受容体 (電極や固体金属) に渡される。もう一つのモデル発電菌であるG. sulfurreducens も、シトクロムを主要成分とする基本的にはS. oneidensisと同様の細胞外電子伝達経路を利用するが、細胞外に数種のシトクロムを分泌して細胞外電子伝達を高効率化している点が異なる3)。一方S. oneidensisは、電子メディエーターとなる低分子化合物 (キノンやフラビン) を利用しており2)、それぞれの菌株の生育環境に適した経路が発達したと思われる。

![]()

2-3 発電菌の多様性

モデル発電菌を用いた研究により発電に関する分子機構が解明されてくると同時に、自然環境中の発電菌の探索も行われ、現在までに20種類以上の発電菌が単離されている。分子系統学的に多様な属の発電菌が今までに見つかっているが、発電能力を持つ株と持たない株が混在する属も多い。土壌細菌であるGeobacter属については、モデル発電菌のG. sulfurreducensを含む多くの菌株が発電能力をもつことが示されている3)。これは、本属の細菌の共通能力が固体金属の還元能であることに由来すると思われる。Shewanella属でも同様に、モデル発電菌のS. oneidensisを含む複数の菌株が発電能力をもつことが示されている2)。また、日和見感染症を起こすことが知られるCitrobacter属においても、複数の菌株が発電能力をもつことが示されており、この属の細菌は多様な基質を用いて発電が可能とされている7)。これら以外にもPseudomonas aeruginosa、Aeromonas hydrophil、Clostridium butyricum、Klebsiella pneumoniae、Thermincola ferriacetica、Lysinibacillus sphaericusなどに発電菌が含まれることが知られており、驚くべきことに黄色ブドウ球菌としてよく知られているStaphylococcus aureus8)に属す菌株が発電能力を持つことも示されている。

上に示した発電菌の多くは、BESの電極上に形成されたバイオフィルムから単離されている。しかし電極上に増殖した菌は、元来固体電極を電子受容体として増殖するものであり、従来の単離法を用いて発電菌を単離することは難しいと考えられてきた。過去の研究では、発電菌を単離するデバイスとしてU-tube MFCが開発され、これによりOchrobacteriumに属する新奇発電菌が一株単離されたという報告9)がある。発電菌の単離にはこのように特化した培養システムが必要であり、より効率のよい単離法の開発が望まれている。我々のグループでは、電極プレート培養法 (電極を電子受容体として固体培地上にコロニーを形成させる方法) を最近開発した10)。この用法を用いれば一度に複数の発電菌が単離できるので、多様な発電菌が今後単離されてくると期待される。

3.発電菌の応用

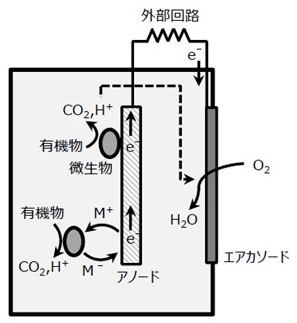

発電菌の応用技術として最も広く研究されてきたものはMFC4)である。この装置では、アノードにおいて発電菌が有機物の酸化反応を触媒して電子を電極に放出する。この電子は外部回路を電流として流れてカソードに到達し、酸素の還元反応に用いられる (図4)。この際に、アノードの反応とカソードの反応の間の電位差に流れた電子のクーロン量をかけた分のエネルギーが得られる。カソード電極にはエアカソードと呼ばれる酸素透過膜型の電極を用いることが多い。

図4 一槽型微生物燃料電池の構造。Mは電子メディエーター化合物。

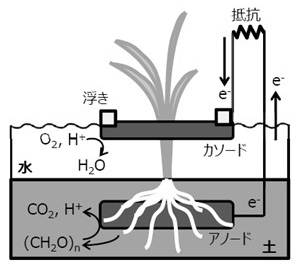

MFCの基本原理を環境中での発電に応用したものが田んぼ発電である11) (図5)。このシステムは、10 cm程度の深さで稲の根圏に埋められたグラファイトフェルトをアノード電極に用い、酸素還元触媒を塗布したグラファイトフェルトに浮きをつけたカソード電極を水中に設置し、アノードとカソードを外部回路で配線したものである。稲が光合成由来の有機化合物を根から根圏に放出し、それをアノード付近の発電菌が酸化分解することにより発生した電子を、アノード電極で回収することにより発電する。電極を設置しても稲の生育は阻害されないので、田んぼ発電により米だけでなく電気も収穫できるようになるといえる。近年の実験においては、アノード面積あたりの最大出力密度として140 mW m-2という値が報告されており12)、センサー用電源などとして応用可能なレベルに達している。

図5 田んぼ発電用微生物燃料電池の構造

廃水をアノード槽に連続的に供給し、廃水中の有機汚濁物質を分解しながら発電するMFCが考案されている。現在、活性汚泥法という好気的処理法が広く用いられているが、この方法では槽内の攪拌や曝気に多くのエネルギーを要し、また大量に発生する余剰汚泥の処理にかなり費用がかかる等の問題がある。一方MFCを廃水処理に用いると、曝気が不要になるとともに電気エネルギーが回収されることから大幅な省エネが可能になるとともに、汚泥発生量の削減も期待される。このような目的のMFCとして、絶縁膜を挟んでアノードとカソードを一体化させた電極を処理槽に複数挿入するカセット電極型MFCが開発され13)、ベンチスケール (1 m3程度) のカセット電極MFCを用いた実証実験において活性汚泥法と同等の処理性能と80%以上の省エネ効果が確認されている。さらなるスケールアップや電極の低コスト化などの課題はあるが、数年後の実用化を目指して開発が続けられている。

4.おわりに

上記のように、発電菌は微生物学の分野で注目を集めている。細胞内の代謝と細胞外の電気化学活性物質 (電極) を電気的に連結させる細胞外電子伝達系というユニークな電子伝達系を持つことが明らかになってきたが、それと関連して遺伝子発現制御機構にも特徴があることが最近の研究で分かってきている。つまり、発電菌は電極の電位に応じて代謝系酵素や電子伝達系の転写を調節する分子機構を持っているというのである14)。この制御システムは、電極を用いて微生物の代謝経路を制御する “電気遺伝学” という新たな技術の創生に繋がると期待されている。一方環境中には、多様な未知の発電菌が存在すると予想される。これらが単離され、代謝や電子伝達に関与する分子機構が解明されてくると、さらに興味深い発見が得られるのではないかと期待される。

一方で発電菌は、多様なバイオテクノロジーに応用可能と期待されている。本稿ではMFCについて解説したが、この他にも微生物電気分解、微生物電気合成などへの応用が試みられている。これら研究の成果が、将来の持続可能社会の一翼になることが期待される。

謝辞

本研究は、JSPS科研費15H01753の助成を受けたものである。

文献

1) Logan, B. E.: Nat. Rev. Microbiol., 7, 375 (2009).

2) Kouzuma, A., Kasai, T., Hirose, A., Watanabe, K.: Front. Microbiol., 6, 609 (2015).

3) Lovley, D. R.: Curr. Opin. Biotechnol., 19, 564 (2008).

4) Logan, B. E., Hamelers, B., Rozendal, R., Schroder, U., Keller, J., Freguia, S., Aelterman, P., Verstraete, W., Rabaey, K.: Environ. Sci. Technol., 40, 5181(2006).

5) Kato, S., Hashimoto, K., Watanabe, K.: Proc. Nat. Acad. Sci., 109, 10042 (2012).

6) Summers, Z. M., Fogarty, H. E., Leang, C., Franks, A. E., Malvankar, N. S., Lovley, D. R.: Science, 330, 1413 (2010).

7) Xu, S., Liu, H.: J. Appl. Microbiol., 111, 1108 (2011).

8) Bhuvaneswari, A., Berchmans, S.: Electrochem. Commun., 34, 25 (2013).

9) Zuo, Y., Xing, D., Regan, J. M., Logan, B. E.: Appl. Environ. Microbiol., 74, 3130 (2008).

10) Ueoka, N., Kouzuma, A., Watanabe, K.: Bioelectrochem., 124, 1 (2018).

11) Kouzuma, A., Kaku, N., Watanabe, K.: Appl. Microbiol. Biotechnol., 98, 9521 (2014).

12) Ueoka, N., Sese, N., Sue, M., Kouzuma, A., Watanabe K.: J. Sustain. Bioenergy Syst., 6, 10 (2016).

13) Miyahara, M., Hashimoto, K., Watanabe, K.: J. Biosci. Bioeng., 115, 176 (2013).

14) Hirose, A., Kasai, T., Aoki, M., Umemura, T., Watanabe, K., Kouzuma, A.: Nature Commun., 9, 1083 (2018).